Prêtre, formateur et bâtisseur d’engagements

Une enfance marquée par la perte

Jean-Marie Lucien Jacques de Mallmann naît en 1904. Il est le fils d’Émile de Mallmann et de Marie-Thérèse (Mizzi) von Liebieg.

À 10 ans, il perd son père, mort dans un terrible accident : enseveli lors d’un effondrement de chaussée à Paris, dans le 8e arrondissement, à la suite d’un orage.

Sa mère se retrouve veuve à 35 ans avec cinq enfants. Son frère aîné et parrain Jacques doit interrompre ses études à l’École polytechnique de Zurich, car la famille traverse d’importantes difficultés financières.

Jean est aussi entouré de trois sœurs, dont la plus jeune, Marie-Thérèse, à laquelle il reste profondément attaché. Il dira que sa vocation naît à la mort de son père.

Formation et vocation religieuse

Jean de Mallmann suit d’abord des études à HEC, où il fonde en 1922 un groupe catholique toujours actif à sa mort en 1988.

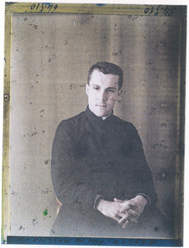

Diplômé en 1923, il entre au séminaire Saint-Sulpice en 1924 et est ordonné prêtre en 1929 par le cardinal Dubois. Il travaille ensuite au secrétariat du cardinal Verdier à l’archevêché de Paris.

Aumônier d’HEC et guide spirituel

Nommé aumônier d’HEC en 1942, il y exerce pendant 30 ans, formant des générations d’étudiants à la foi chrétienne et à l’engagement social.

Il fonde une communauté chrétienne au sein de l’école, organise retraites spirituelles et pèlerinages, notamment autour de la figure de Charles Péguy.

Proche des Foyers de Charité, il rencontre Marthe Robin en 1944, qu’il visite régulièrement. Il encourage les étudiants à participer à des retraites au Foyer de Châteauneuf-de-Galaure.

Il est, selon un proche témoin, « très attaché à l’œuvre des Foyers et à Marthe », et cette même personne ajoute : « Je l’ai beaucoup apprécié dans sa sagesse, sa bonté et son humilité, comme confesseur à Montmartre puis comme accompagnateur spirituel. »

Jean de Mallmann accorde une attention personnelle à chacun : ceux qui viennent se confesser, demander conseil ou simplement être écoutés.

Des engagements au-delà d’HEC

Son action dépasse le cadre de l’aumônerie. Parmi ses initiatives :

- Villeparisis : il inspire, avec d’anciens d’HEC, la construction de l’église Notre-Dame de la Paix, financée par des dons privés et d’entreprises, pour répondre aux besoins spirituels d’une ville en pleine expansion.

- Togo : dans les années 1950, il soutient la création d’un dispensaire, qui accueille des centaines de patients par jour encore à sa mort en 1988.

- « L’Escargot » : après le transfert d’HEC à Jouy-en-Josas, il contribue « L’Escargot » : après le transfert d’HEC à Jouy-en-Josas, il contribue à la construction d’un lieu de culte interspirituel sur le campus, surnommé « l’Escargot » en raison de sa forme.

Dernières années et héritage spirituel

Après sa retraite d’aumônier en 1972, Jean se consacre à l’écoute et à la confession à la basilique du Sacré-Cœur.

Humble, discret, il choisit de vivre dans une pauvreté volontaire. Son influence demeure forte à travers les nombreux prêtres et religieux issus d’HEC, ainsi que les œuvres qu’il a inspirées.

Il reste une figure marquante du catholicisme intellectuel français du XXᵉ siècle, mêlant foi, action sociale et engagement dans le monde économique.

Un lien fidèle à la famille

Jean est profondément attaché à construire des relations durables entre les branches allemande, française et américaine de sa famille cosmopolite, marquée par les revers financiers des crises successives et les deux guerres mondiales.

Il participe à plusieurs rassemblements familiaux, dès 1970 à Boppard, berceau des Mallmann, où il rend hommage à son cousin et ami Herbert von Maltitz.

Ses publications

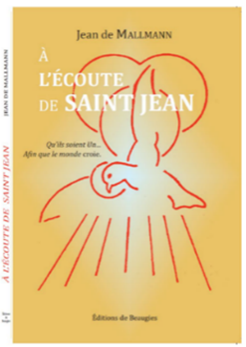

- À l’écoute de Saint Jean

Une méditation approfondie de l’Évangile selon saint Jean, pour renforcer la foi afin que le monde croie. - Sur les traces du Pauvre d’Assise : l’abbé Jean Glatz

Biographie spirituelle de l’abbé Jean Glatz, dans la lumière de saint François d’Assise. - Du mystère trinitaire au mystère de l’autel (1957)

Une exploration de la relation entre le mystère de la Trinité et celui de l’Eucharistie. - La Confession : un ressourcement permanent (1971, 6ᵉ éd. 1988)

Un fascicule de 24 pages sur la grandeur du sacrement de réconciliation et les fruits qu’il porte à ceux qui s’y livrent avec sincérité.